自分が最後の恐竜だと知っていたのかな?

一週間のサマーバカンスを楽しむため、家族とともにオランダ北部のテルスヘリング島にやってきたサムは、11歳の男の子。思春期になりかけという年頃だが、この世のすべての生き物がいつか死を迎えることに気づいたサムは、「地球最後の恐竜は、自分が最後の恐竜だと知っていたのかな?」というまったく答えの見つからない哲学的な疑問に思い悩んでいた。そんなサムの前に現れた地元の少女テスは、眩いほどの快活な魅力にあふれ、予測不可能な言動で彼を振り回していく。

ところがママとふたり暮らしのテスには、不在の“パパ”をめぐる重大な秘密があった。12年間ずっと生き別れてきたパパに対するテスの切なる想いを知ったサムは、彼女が考案した奇想天外な秘密の作戦に協力することに。やがて、このひと夏の冒険は周囲の大人たちを巻き込んでサムに新たな世界を見開かせ、かけがえのない生きる喜びをもたらすのだった……。

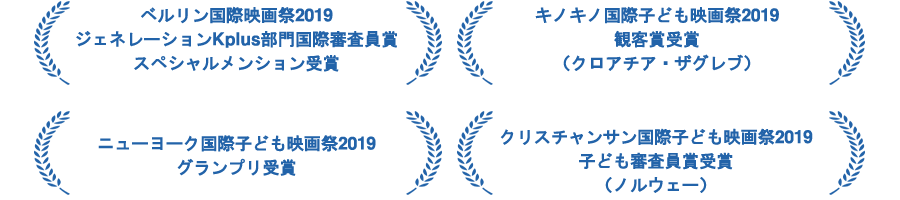

オランダの新たな才能、ステフェン・ワウテルロウト監督の長編デビュー作『恐竜が教えてくれたこと』は、2015年青少年読書感想文全国コンクールの課題図書にも選定されたアンナ・ウォルツの児童文学「ぼくとテスの秘密の七日間」(フレーベル館刊)の映画化である。思春期の入り口に差しかかった主人公サムとちょっぴり大人びた美少女テスの淡い初恋、家族との微妙な関係、そして人生というものの複雑さに触れたサムの心の揺らめきを、等身大の子供の視点でいきいきと映し出す。優れた児童映画は大人をも夢中にさせるとよく言われるが、ノスタルジーを誘う“ひと夏の思い出”という普遍的なテーマを探求し、2019年ベルリン国際映画祭などで数多くの賞を受賞した本作は、まさしくあらゆる世代の観客の胸に染み入る珠玉の逸品に仕上がっている。

マジカルなエンディングに向けて…

都会の喧噪とは遠く離れた避暑地の島を舞台にした本作は、ヨーロッパ映画らしいきらびやかなバカンスムービーとして幕を開ける。しかし、もう無邪気なだけではいられない多感なサムは、絶滅の運命をたどった“最後の恐竜”に思いを馳せ、死や孤独について頭を悩ませている。家族の中で最後に死ぬのはきっと一番若い自分だから、という理由でわざとパパ、ママ、兄さんと距離を置き、無人の浜辺や干潟で“ひとりぼっちの時間”に慣れるためのトレーニングを行ったりもする。バラエティ誌の〈2019年に観るべきヨーロッパの監督10人〉に選出されたワウテルロウト監督は、現実と空想の狭間を行き来する少年の姿を繊細なタッチで描くとともに、風変わりで謎めいたテスにぐんぐん心惹かれていくサムの淡い初恋物語を軽やかなユーモアたっぷりに映像化。子供たちが家族や大切な人たちと触れ合いながら、目覚ましい成長を遂げていくひと夏の一瞬一瞬を愛おしく輝かせている。

また、柔らかな日差しが降り注ぐ海辺の美しい風景、カラフルでお洒落な衣装とインテリア、胸弾むサルサの音楽に彩られ、子役たちのみずみずしい演技にも目を奪われるこのバカンス映画は、生きることの豊かさを観る者と共有するハートウォーミングな人生賛歌でもある。はたして、究極の孤独を象徴する“最後の恐竜”のことで頭がいっぱいだったサムは、大好きなテスと一緒に実行する秘密のミッションによって、いかなる人生の素晴らしさを発見するのだろうか。とびきりの幸福感に満ちあふれ、観客それぞれの宝物のような“思い出”を呼び覚ますマジカルなエンディングがそこにある。

また、柔らかな日差しが降り注ぐ海辺の美しい風景、カラフルでお洒落な衣装とインテリア、胸弾むサルサの音楽に彩られ、子役たちのみずみずしい演技にも目を奪われるこのバカンス映画は、生きることの豊かさを観る者と共有するハートウォーミングな人生賛歌でもある。はたして、究極の孤独を象徴する“最後の恐竜”のことで頭がいっぱいだったサムは、大好きなテスと一緒に実行する秘密のミッションによって、いかなる人生の素晴らしさを発見するのだろうか。とびきりの幸福感に満ちあふれ、観客それぞれの宝物のような“思い出”を呼び覚ますマジカルなエンディングがそこにある。